常见病症及穴位

头痛

- 合谷* Hégǔ(LI4)原穴

【定位】第2掌骨桡侧的中点处(图4-2-2)。

【解剖】皮肤→皮下组织→第1骨间背侧肌→拇收肌。浅层布有桡神经浅支、有手背静脉网桡侧部和第1掌背动、静脉的分支或属支。深层分布有尺神经深支的分支等。

【主治】(1)头痛,齿痛,目赤肿痛,咽喉肿痛,鼻衄,耳聋,口眼斜,口噤。

(2)恶寒发热,无汗,多汗。

(3)滞产,经闭,痛经。

(4)中风失语,上肢不遂。

【操作】直刺0.5~1寸。孕妇慎用。

【古文献摘录】

《千金翼方》:“产后脉绝不还,针合谷入三分,急补之。”

《太平圣惠方》:“目不明,生白翳,皮肤痂疥,遍身风疹。”

《铜人腧穴针灸图经》:“妇人妊娠不可刺之,损胎气。”

《标幽赋》:“寒热痹痛,开四关而已之。” - 阳溪* Yángxī(LI5)经穴

【定位】腕背侧远端横纹桡侧,桡骨茎突远端,解剖学“鼻咽窝”凹陷中

取法:手拇指充分外展和后伸时,手背外侧部拇指长伸肌腱与拇指短伸肌腱之间形成一明显的凹陷——解剖学“鼻咽窝”,其最凹陷处即本穴。

【解剖】皮肤→皮下组织→拇长伸肌腱与拇短伸肌腱之间→桡侧腕长伸肌腱的前方。浅层布有头静脉和桡神经浅支。深层分布桡动、静脉的分支或属支。

【主治】(1)目赤肿痛,齿痛,咽喉肿痛,头痛。

(2)手腕肿痛、无力。

【操作】直刺0.5~0.8寸。

【古文献摘录】

《千金要方》:“主臂腕外侧痛不举。”

《百症赋》:“肩髃、阳溪,消瘾风之热极。”

《医宗金鉴》:“主治热病烦心,瘾疹痂疥,厥逆头痛,牙疼,咽喉肿痛及狂妄,惊恐见

鬼等证。” - 温溜 Wēnliū(LI7)郄穴

【定位】腕背侧远端横纹上5寸,阳溪与曲池连线上(图4-2-3)。

【解剖】皮肤→皮下组织→桡侧腕长伸肌腱→桡侧腕短伸肌。浅层布有头静脉,前臂外侧皮神经和前臂后皮神经。深层在桡侧腕长伸肌和桡侧腕短伸肌腱之前有桡神经浅支。

【主治】(1)头痛,面肿,咽喉肿痛。

(2)腹痛,肠鸣。

(3)热病。

(4)肩背酸痛,疔疮。

【操作】直刺0.5~1寸。 - 3

- 3

- 3

耳鸣

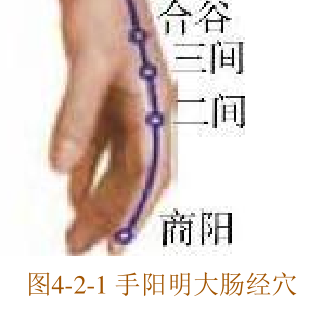

- 商阳* Shāngyáng(LI1)井穴

【定位】食指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

【解剖】皮肤→皮下组织→指甲根。有正中神经的指掌侧固有神经之指背支和食指桡侧动、静脉与第1掌背动、静脉分支所形成的动、静脉网。

【主治】(1)咽喉肿痛,齿痛,颊肿,耳鸣,耳聋,青盲。

(2)热病无汗,神昏。

(3)手指麻木、肿痛。

【操作】浅刺0.1寸,或点刺出血。

【古文献摘录】

《铜人腧穴针灸图经》:“喘咳支肿。”

《杂病穴法歌》:“两井两商二三间,手上诸风得其所。”

《医宗金鉴》:“商阳主刺卒中风,暴仆昏沉痰塞壅。”

《素问·缪刺论》:“邪客于手阳明之络,令人耳聋,时不闻音,刺手大指次指爪甲上,去端如韭叶各一痏,立闻……左刺右,右刺左。” - 2

- 2

- 2

落枕

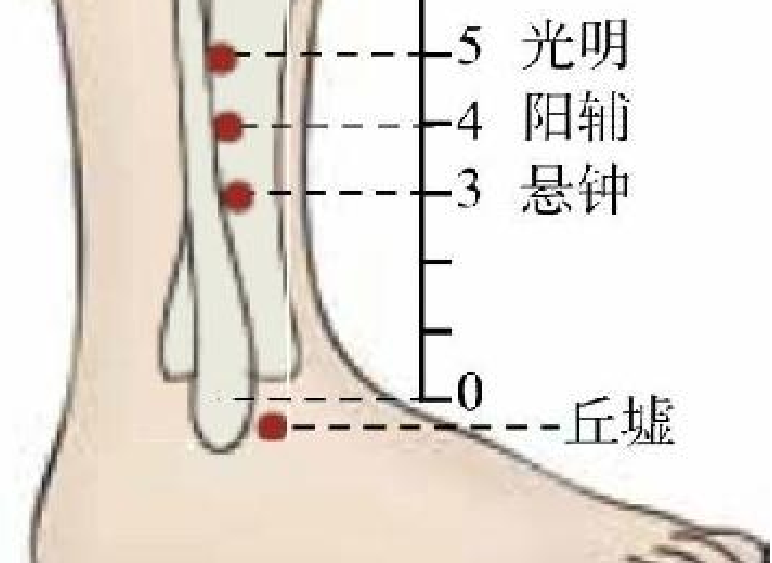

说到胆经,还有许多特效的穴位,风市可治各种皮肤痒疹,阳陵泉治两肋疼痛。光明穴可治老花眼,悬钟穴治落枕,足临泣治眩晕,胆经的穴位,穴感明显而强烈,如能善加利用,都有极为显著的效果。

- 悬钟* Xuánzhōng(GB39)八会穴(髓会)

- 【定位】外踝尖上3寸,腓骨前缘

- 【解剖】皮肤→皮下组织→趾长伸肌→小腿骨间膜。浅层布有腓肠外侧皮神经。深层有腓深神经的分支。如穿透小腿骨间膜可刺中腓动、静脉。

- 【主治】(1)腹满,食欲不振。

(2)半身不遂,下肢痿痹,足胫挛痛。 - 【操作】直刺0.5~0.8寸。

- 【古文献摘录】

《千金要方》:“治风,身重心烦,足胫疼。”

《铜人腧穴针灸图经》:“治心腹胀满,胃中热不嗜食,膝胻痛,筋挛足不收履,坐不能起。”

《医宗金鉴》:“主治胃热腹胀,胁痛脚气,脚胫湿痹,浑身瘙痒,趾疼等证。”

- 【定位】外踝尖上3寸,腓骨前缘

咽喉肿痛:

少泽、前谷

- 商阳

- 【定位】食指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

- 【主治】(1)咽喉肿痛,齿痛,颊肿,耳鸣,耳聋,青盲。(2)热病无汗,神昏。(3)手指麻木、肿痛。

- 【定位】食指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

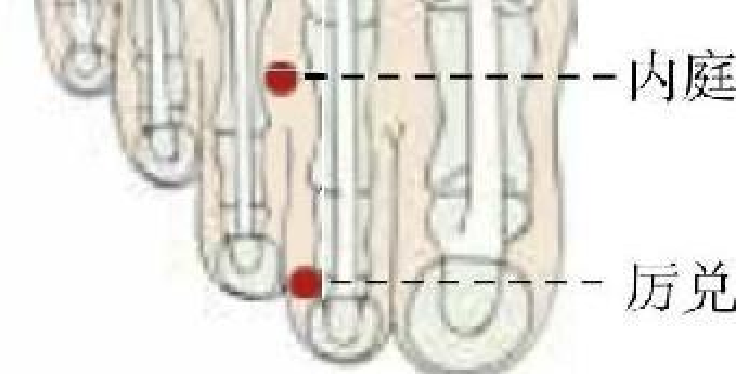

- 厉兑:

- 【定位】第2趾末节外侧,趾甲根角侧后方0.1寸(指寸)

- 【主治】

- (1)鼻衄,齿痛,面肿,口眼斜,咽喉肿痛。

- (2)热病,癫狂,多梦,善惊,神昏。

- 【操作】浅刺0.1寸,或用三棱针点刺出血。

- 【古文献摘录】

《千金要方》:“厉兑、条口、三阴交,主胫寒不得卧。”

《百症赋》:“梦魇不宁,厉兑相谐于隐白。”

- 【定位】第2趾末节外侧,趾甲根角侧后方0.1寸(指寸)

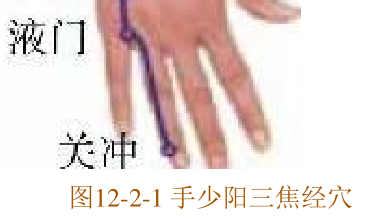

- 关冲* Guānchōng(TE1)井穴

- 【定位】第4指末节尺侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

- 【主治】

- (1)耳鸣,耳聋,目翳,舌强,咽喉肿痛,口渴,唇干。

- (2)热病,头痛,中暑。

- 【操作】浅刺0.1寸,或用三棱针点刺出血。

- 【古文献摘录】

- 《甲乙经》:“肘痛不能自带衣,起头眩,颔痛,面黑,(渴),肩背痛不可顾,关冲主

之。”“耳聋鸣,下关及阳溪、关冲、液门、阳谷主之。”“热病汗不出,天柱及风池、商阳、关冲、液门主之。” - 《千金要方》:“关冲、窍阴、少泽,主喉痹,舌卷口干。”。

- 《甲乙经》:“肘痛不能自带衣,起头眩,颔痛,面黑,(渴),肩背痛不可顾,关冲主

- 【定位】第4指末节尺侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

- 少商* Shàoshāng(LU11)井穴

- 【定位】拇指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

- 【主治】

- (1)咽喉肿痛,鼻衄,咳嗽,气喘。

- (2)小儿惊狂。

- (3)手指挛痛。

- 【操作】浅刺0.1寸,或点刺出血。

- 【古文献摘录】

- 《千金要方》:“少商、大陵主咳逆喘。”

- 《针灸大成》:“咽喉肿痛,少商、天突、合谷。”

- 《类经图翼》:“泄诸脏之热”;“项肿”;“雀目不明”;“中风”。

- 【定位】拇指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

- 经渠治疗各种咳嗽都有效,所以使用方便,不需辨证。还有孔最穴对风寒感冒引起的咳嗽和扁桃体炎效果不错,还能治痔疮

经渠治疗各种咳嗽都有效,所以使用方便,不需辨证。还有孔最穴对风寒感冒引起的咳嗽和扁桃体炎效果不错,还能治痔疮

荥主"身热",身热可理解为"上火了",如发烧,咽喉肿痛,可选肺经荥穴"鱼际"。口疮,小便短赤,可选小肠经荥穴"前谷"。口臭,大便燥结,可选胃经荥穴"内庭"。心烦不眠,五心烦热可选心经荥穴"少海"。牙龈肿痛,眼红赤,可选三焦经的荥穴"液门"。各经络的荥穴可以配合使用,祛热功能效果更佳。 俞主"体重节痛","体重节痛"是指浑身酸懒,身体倦怠,关节疼痛。如膝关节肿痛,行走困难的,可选肝经俞穴"太冲",胆经俞穴"足临泣",上肢关节痛,可选肺经俞穴"太渊",心包经俞穴"大陵"。白天倦怠嗜卧,无精打采,可选脾经俞穴"太白",肾经俞穴"太溪"。若是感冒引起的肢体酸痛,可选膀胱经的俞穴"束骨",胃经的俞穴"陷谷"。俞穴具有健脾祛湿,舒筋活络,祛风止痛的功效。

痒相关的穴

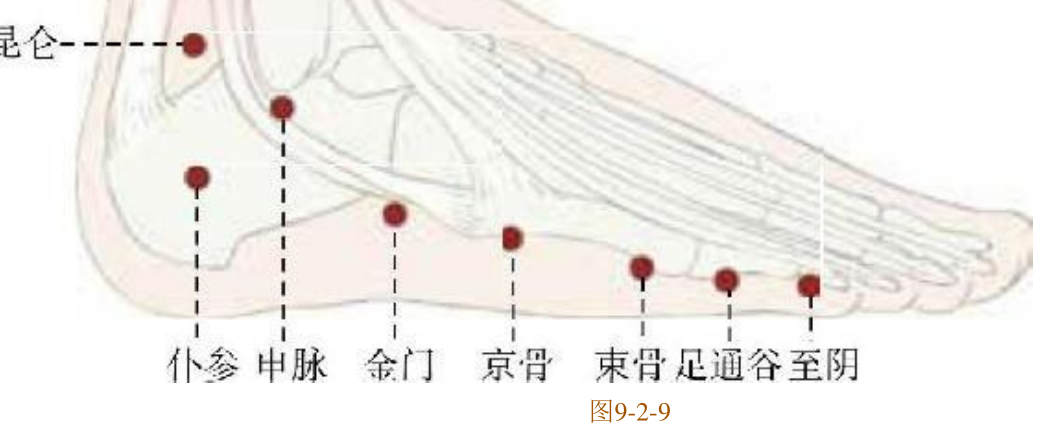

- 京骨 原穴

- 【定位】第5跖骨粗隆前下方,赤白肉际处

- 【解剖】皮肤→皮下组织→小趾展肌。布有足背外侧皮神经,足外侧缘静脉。

- 【主治】

- (1)头痛。

- (2)癫痫。

- (3)颈项强痛,腰腿痛。

- 【操作】直刺0.3~0.5寸。

【古文献摘录】

《太平圣惠方》:“善惊悸,不欲食,腿膝胫痿。”

《循经考穴编》:“寒湿脚气,两足燥裂,或湿痒生疮。

- 【定位】第5跖骨粗隆前下方,赤白肉际处

- 然谷 荥穴

- 【定位】足舟骨粗隆下方,赤白肉际处

- 【解剖】皮肤→皮下组织→展肌→趾长屈肌腱。浅层布有隐神经的小腿内侧皮支、足底内侧神经皮支和足背静脉网的属支。深层有足底内侧神经和足底内侧动、静脉。

- 【主治】

- (1)咳血,咽喉肿痛。

- (2)消渴,黄疸,泄泻。

- (3)月经不调,阴挺,阴痒,遗精,阳痿。

- (4)小儿脐风。

- (5)足跗肿痛。

- 【操作】直刺0.5~1寸。

- 【古文献摘录】

- 《千金要方》:“妇人绝子,灸然谷各五十壮。”

- 《甲乙经》:“女子不字,阴暴出,经水漏,然谷主之。”

- 《百症赋》:“脐风须然谷而易醒。”

- 【定位】足舟骨粗隆下方,赤白肉际处

- 风市

- 【定位】髌底上7寸,髂胫束后缘

。取法:直立垂手,掌心贴于大腿时,中指尖所指凹陷中;稍屈膝,大腿稍内收提起,可显露髂胫束。

。取法:直立垂手,掌心贴于大腿时,中指尖所指凹陷中;稍屈膝,大腿稍内收提起,可显露髂胫束。 - 【解剖】皮肤→皮下组织→髂胫束→股外侧肌→股中间肌。浅层布有股外侧皮神经。深层有旋股外侧动脉降支的肌支和股神经的肌支。

- 【主治】

- (1)遍身瘙痒。

- (2)腰腿痛,半身不遂,下肢痿痹。

- 【操作】直刺1~2寸。

- 【古文献摘录】

- 《针灸大成》:“主中风腿膝无力,脚气,浑身瘙痒,麻痹,厉风疮。”

- 《医宗金鉴》:“主治腿中风湿,疼痛无力,脚气,浑身瘙痒,麻痹等证。”。

- 【定位】髌底上7寸,髂胫束后缘

- 悬钟:八会穴(髓会)

- 【定位】外踝尖上3寸,腓骨前缘

- 【解剖】皮肤→皮下组织→趾长伸肌→小腿骨间膜。浅层布有腓肠外侧皮神经。深层有腓深神经的分支。如穿透小腿骨间膜可刺中腓动、静脉。

- 【主治】

- (1)腹满,食欲不振。

- (2)半身不遂,下肢痿痹,足胫挛痛。

- 【操作】直刺0.5~0.8寸。

- 【古文献摘录】

- 《千金要方》:“治风,身重心烦,足胫疼。”

- 《铜人腧穴针灸图经》:“治心腹胀满,胃中热不嗜食,膝胻痛,筋挛足不收履,坐不能起。”

- 《医宗金鉴》:“主治胃热腹胀,胁痛脚气,脚胫湿痹,浑身瘙痒,趾疼等证。”

- 【定位】外踝尖上3寸,腓骨前缘

- 蠡沟:* Lígōu(LR5)络穴

- 【定位】内踝尖上5寸,胫骨内侧面的中央

取法:髌尖与内踝尖连线的上2/3与下1/3交点,胫骨内侧面的中央,横平筑宾。 - 【解剖】皮肤→皮下组织→胫骨骨面。浅层布有隐神经的小腿内侧皮支和大隐静脉。

- 【主治】阴疝,睾丸肿痛,小便不利,遗尿,月经不调,赤白带下,阴痒。

- 【操作】平刺0.5~0.8寸。

- 【古文献摘录】

- 《灵枢·经脉》:“气逆则睾肿卒疝,实则挺长,虚则暴痒。”

- 《铜人腧穴针灸图经》:“治卒疝少腹肿,时少腹暴痛,小便不利如癃闭,数噫恐悸,少气不足,腹中痛悒悒不乐,咽中闷如有息肉状。背拘急不可俛仰。”

- 【定位】内踝尖上5寸,胫骨内侧面的中央

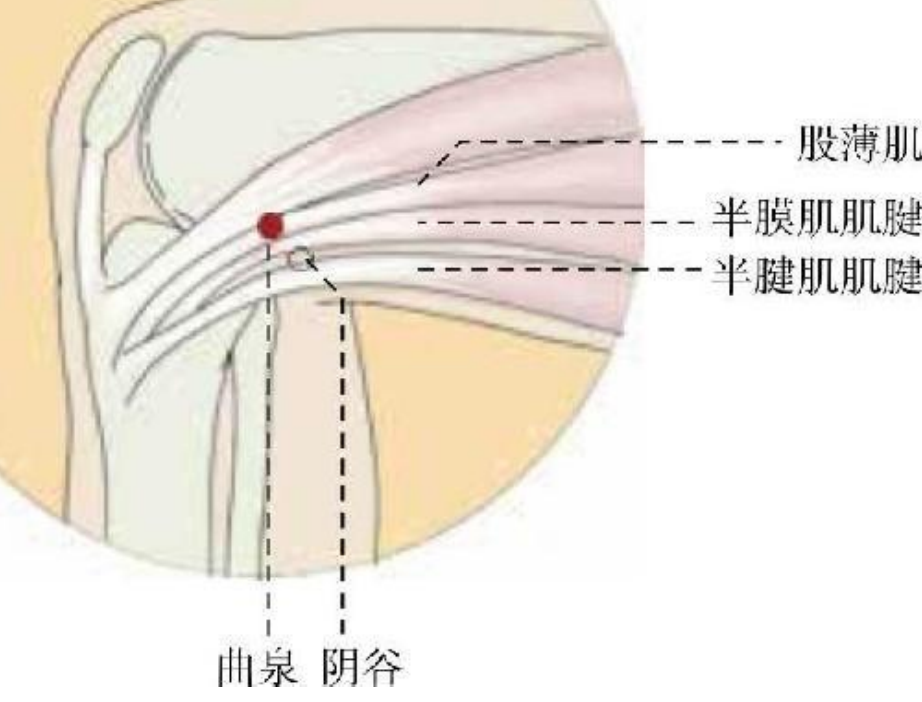

- 曲泉:Qūquán(LR8)合穴

- 【定位】屈膝,当膝关节内侧面横纹内侧端,股骨内侧髁的后缘,半腱肌、半膜肌止端的前缘凹陷处

- 【解剖】皮肤→皮下组织→缝匠肌后缘→股薄肌腱后缘→半膜肌腱→腓肠肌内侧头。浅层布有隐神经,大隐静脉。深层有膝上内侧动、静脉的分支或属支。

- 【主治】

- (1)疝气,少腹痛,前阴痛,小便不利,遗精,阳痿,月经不调,带下,阴挺,阴痒。

(2)惊狂。

(3)膝肿痛,下肢痿痹。 - 【操作】直刺0.8~1寸。

- 【古文献摘录】

《千金要方》:“主膝不可屈伸。”“男子失精,膝胫疼痛冷,灸曲泉百壮。”

《针灸大成》:“女子血瘕,按之如汤浸股内,小腹肿,阴挺出,阴痒。”

- 【定位】屈膝,当膝关节内侧面横纹内侧端,股骨内侧髁的后缘,半腱肌、半膜肌止端的前缘凹陷处

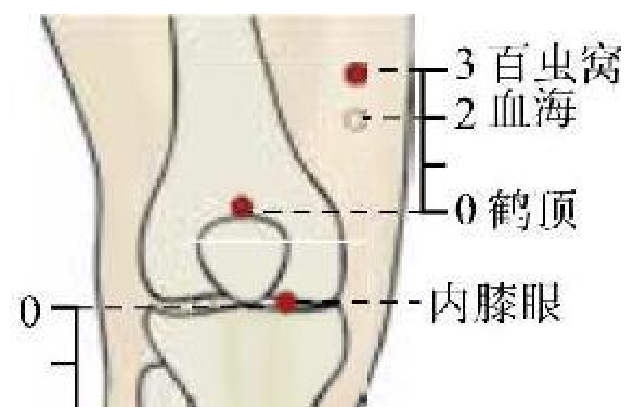

- 百虫窝:Bǎichóngwō

- 【定位】髌底内侧端上3寸

说明:屈膝,血海上1寸。 - 【解剖】皮肤→皮下组织→股内侧肌。浅层布有股神经的前皮支,大隐静脉的属支。深层有股动、静脉的肌支和股神经的分支。

- 【主治】

- (1)皮肤瘙痒,风疹,湿疹,疮疡。

- (2)蛔虫病。

- 【操作】直刺0.5~1寸。

- 【古文献摘录】

- 《针灸大成》:“治下部生疮。”

- 【定位】髌底内侧端上3寸

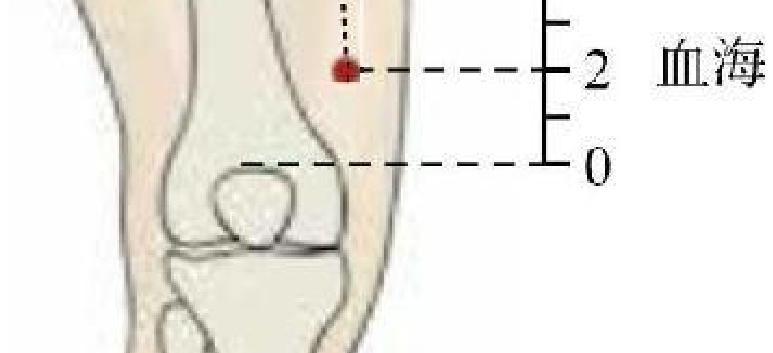

- 血海:

- 【定位】髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处

- 【解剖】皮肤→皮下组织→股内侧肌。浅层布有股神经前皮支,大隐静脉的属支。深层有股动、静脉的肌支和股神经的肌支。

- 【主治】

- (1)月经不调,经闭,崩漏。

- (2)湿疹,风疹。

- 【操作】直刺1~1.5寸。

- 【古文献摘录】

《甲乙经》:“妇人漏下,若血闭不通,逆气胀,血海主之。”

《医学入门》:“此穴极治妇人血崩,血闭不通。”

《类经图翼》:“主治女子崩中漏下,月事不调,带下,逆气腹胀,先补后泻,又主肾藏风,两腿疮痒湿不可当。”

《医宗金鉴》:“血海穴,主治女子崩中漏下,月信不调,带下,及男子肾藏风,两腿疮痒湿痛等证。”

《胜玉歌》:“热疮臁内年年发,血海寻来可治之。”

- 【定位】髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处

眼睛相关的穴位

三间:【定位】第2掌指关节桡侧近端凹陷中

【主治】(1)目痛,齿痛,咽喉肿痛。(2)胸满,身热而喘。(3)肠鸣。(4)手背、手指肿痛。

【操作】直刺0.3~0.5寸。

【古文献摘录】《甲乙经》:“多卧善唾,胸满肠鸣,三间主之。”

《医宗金鉴》:“三里、三间、二间三穴主治牙齿疼痛,食物艰难,及偏风眼目诸疾。”

合谷:【定位】第2掌骨桡侧的中点处

【主治】(1)头痛,齿痛,目赤肿痛,咽喉肿痛,鼻衄,耳聋,口眼斜,口噤。(2)恶寒发热,无汗,多汗。(3)滞产,经闭,痛经。

(4)中风失语,上肢不遂。

【操作】直刺0.5~1寸。孕妇慎用。

【古文献摘录】《千金翼方》:“产后脉绝不还,针合谷入三分,急补之。”

《太平圣惠方》:“目不明,生白翳,皮肤痂疥,遍身风疹。”

《铜人腧穴针灸图经》:“妇人妊娠不可刺之,损胎气。”

《标幽赋》:“寒热痹痛,开四关而已之。”

阳溪:【定位】腕背侧远端横纹桡侧,桡骨茎突远端,解剖学“鼻咽窝”凹陷中。

取法:手拇指充分外展和后伸时,手背外侧部拇指长伸肌腱与拇指短伸肌腱之间形成一明显的凹陷——解剖学“鼻咽窝”,其最凹陷处即本穴。

【主治】(1)目赤肿痛,齿痛,咽喉肿痛,头痛。(2)手腕肿痛、无力。

【操作】直刺0.5~0.8寸。

【古文献摘录】《千金要方》:“主臂腕外侧痛不举。”

《百症赋》:“肩髃、阳溪,消瘾风之热极。”

《医宗金鉴》:“主治热病烦心,瘾疹痂疥,厥逆头痛,牙疼,咽喉肿痛及狂妄,惊恐见鬼等证。”

曲池:【定位】尺泽与肱骨外上髁连线的中点处

【主治】(1)咽喉肿痛,齿痛,目疾。(2)瘾疹,湿疹,瘰疬。(3)热病,惊痫。(4)手臂肿痛,上肢不遂。

【操作】直刺1~1.5寸。

【古文献摘录】《甲乙经》:“伤寒余热不尽。”“胸中满,耳前痛,齿痛,目赤痛,颈肿,寒热,渴饮辄汗出,不饮则皮干热。”“目不明,腕急,身热,惊狂,躄痿痹重,瘛疭。”“癫疾吐舌。”

《千金要方》:“瘾疹,灸曲池二穴,随年壮。”

《治病十一证歌》:“肘膝疼时刺曲池,进针一寸是便宜,左病针右右针左,依此三分泻气奇。”

《医宗金鉴》:“主治中风,手挛筋急,痹风疟疾,先寒后热等证。”

承泣:【定位】眼球与眶下缘之间,瞳孔直下

【主治】(1)目赤肿痛,迎风流泪,夜盲,近视,眼睑动。(2)口眼斜。

【操作】嘱患者闭目,医者押手轻轻固定眼球,刺手持针,于眶下缘和眼球之间缓慢直刺0.5~1寸,不宜提插捻转,以防刺破血管引起血肿;出针后以棉签按压针孔片刻。禁灸。

【古文献摘录】《甲乙经》:“目不明,泪出,目眩瞢,瞳子痒,远视,昏夜无见,目动,与项口参相引,僻口不能言,刺承泣。”

《外台秘要》:“禁不宜灸,无问多少,三日以后眼下大如拳,息肉长桃许大,至三十日即定,百日都不见物,或如升大。”

《铜人腧穴针灸图经》:“禁不宜针,针之令人目乌色,可灸三壮,炷如大麦,忌如常法。”

养老:【定位】腕背横纹上1寸,尺骨头桡侧凹陷中

取法:掌心向下,用一手指按在尺骨头的最高点上,然后手掌旋后,当手指滑入的骨缝中。

【主治】(1)目视不明。(2)肩臂疼痛不举。

【操作】以掌心向胸姿势,直刺或斜刺0.5~0.8寸。

【古文献摘录】《甲乙经》:“肩痛欲折,臑如拔,手不能自上下,养老主之。”

《铜人腧穴针灸图经》:“目视不明。”

《玉龙经》:“肩背强急,眼痛。”

《类经图翼》:“张仲文传灸治仙法,疗腰重痛,不可转侧,起坐艰难,及筋挛,脚痹不可屈伸,养老穴也。”

睛明:【定位】目内眦内上方眶内侧壁凹陷中(闭目,在目内眦内上方0.1寸的凹陷中)

【主治】(1)目赤肿痛,迎风流泪,目视不明,夜盲,目翳。(2)眩晕。

【操作】嘱患者闭目,医者押手轻轻固定眼球,刺手持针,于眶内侧缘和眼球之间,靠近眶内缘缓慢直刺0.3~0.8寸,不宜提插捻转,出针时按压针孔片刻,以防出血引起血肿;不宜灸。

【古文献摘录】《铜人腧穴针灸图经》:“治攀睛翳膜覆瞳子,恶风泪出,目内眦痒痛。”

《针灸大成》:“主目远视不明,恶风泪出……小儿疳眼,大人气眼冷泪。”

肝俞:【定位】第9胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸

【主治】(1)胁痛,黄疸。(2)目赤,目视不明,夜盲,流泪。(3)吐血。(4)癫狂痫。

【操作】斜刺0.5~0.8寸;不宜直刺深刺。

【古文献摘录】《甲乙经》:“肝胀者,肝俞主之,亦取太冲。”

《千金要方》:“肝俞、脾俞、志室,主两胁急痛。”

《铜人腧穴针灸图经》:“目生白翳。”

胃俞:【定位】第12胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸

【主治】(1)胃痛,呕吐,腹胀,肠鸣。(2)多食善饥,身瘦。

【操作】直刺0.5~1寸。

【古文献摘录】《甲乙经》:“胃中寒胀,食多身体羸瘦,腹中满而鸣。”

《针灸大成》:“主霍乱,胃寒,腹胀而鸣,翻胃呕吐,不嗜食,多食羸瘦,目不明,腹痛,胸胁支满。”

《类经图翼》:“小儿羸瘦食少。”

水泉:【定位】太溪直下1寸,跟骨结节内侧凹陷中

【主治】(1)月经不调,痛经,阴挺,小便不利。(2)目视不明。

【操作】直刺0.3~0.5寸。

关冲:【定位】第4指末节尺侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)

【主治】(1)耳鸣,耳聋,目翳,舌强,咽喉肿痛,口渴,唇干。(2)热病,头痛,中暑。

【操作】浅刺0.1寸,或用三棱针点刺出血。

【古文献摘录】《甲乙经》:“肘痛不能自带衣,起头眩,颔痛,面黑,(渴),肩背痛不可顾,关冲主

之。”“耳聋鸣,下关及阳溪、关冲、液门、阳谷主之。”“热病汗不出,天柱及风池、商阳、

关冲、液门主之。”

《千金要方》:“关冲、窍阴、少泽,主喉痹,舌卷口干。”

天牖:【定位】横平下颌角,胸锁乳突肌的后缘凹陷中

【主治】(1)目视不明,耳聋,咽喉肿痛。(2)头痛,眩晕。(3)瘰疬。(4)颈项强痛。

【操作】直刺0.5~1寸。

角孙:【定位】耳尖正对发际处

【主治】目翳,齿痛,颊肿,头痛,项强。

【操作】平刺0.3~0.5寸。

【古文献摘录】《甲乙经》:“齿牙不可嚼,龈肿。”

《铜人腧穴针灸图经》:“目生肤翳。”

《针灸大成》:“齿龈肿,唇吻强……头项强。”

瞳子髎:【定位】目外眦外侧0.5寸凹陷中

【主治】(1)目赤肿痛,青盲,目翳,白内障。(2)头痛。

【操作】直刺或平刺0.3~0.5寸。

【古文献摘录】《甲乙经》:“手太阳,手、足少阳之会。”

《铜人腧穴针灸图经》:“治青盲目无所见,远视??,目中肤翳,白膜,头痛,目外眦赤痛。”

《类经图翼》:“一云兼少泽,能治妇人乳肿。”

痛风

其实,疾病一点也不可怕,尤其是现在,博客里已经给您提供了那么多的工具和方法,你只需要先静下心来,看看自己真正的问题到底在哪里。有时,找到问题的根源,治疗起来,就如滚汤泼雪一般迅捷,出乎您的想象。前不久,一个朋友给我打来电话,说困扰他5年的痛风,不经意间就全好了,记得他半年前,还担心自己的脚会被截肢呢!那时他的痛风非常厉害,经常大半夜就被急救车送进医院。我只告诉他要经常按摩小腿脾经,再加上肾经的复溜穴,以缓解肝脏的负担,达到补肝的目的。(肝不可直接补,一补就上火,所以减少肝脏的负担就是补了)而痛风就是肝脏解毒的功能弱了。什么尿酸,什么嘌呤,不过是肝脏解毒不完全的产物。不要被这些名词所迷惑,而不知真正的问题在哪里。他告诉我,他总共自己按摩也不过5次,突然有一天后背奇痒无比,他便找人刮了痧,出了满后背的黑紫痧,自那以后,痛风再也没犯过。

内关穴

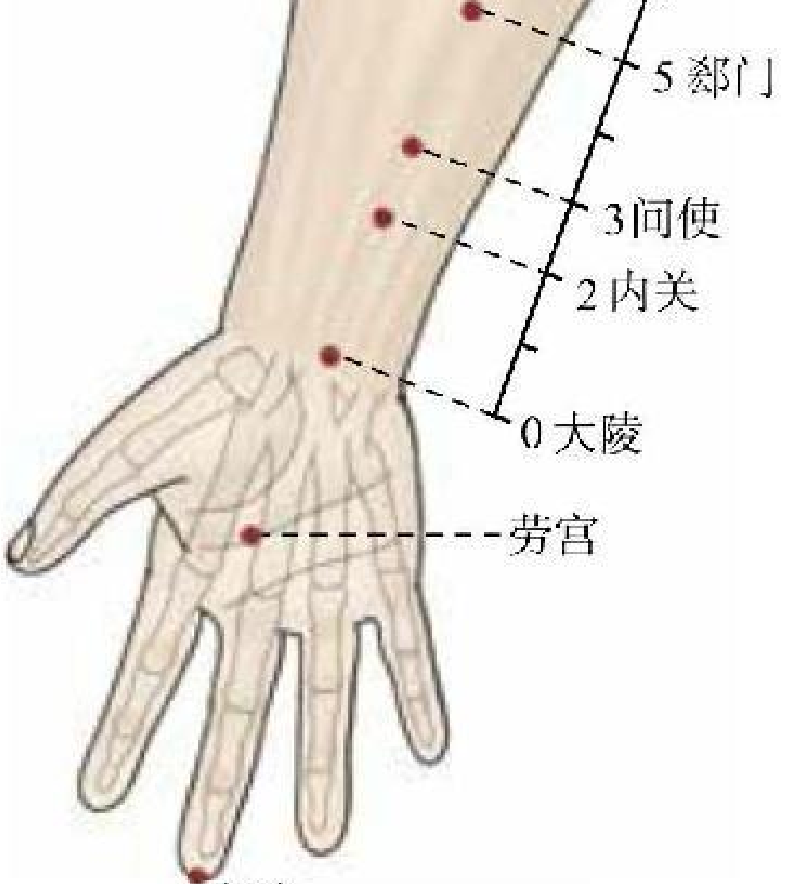

内关穴:在腕横纹上2寸。历来医家都把内关穴当成是个万能穴,为治疗心、胸、肺、胃等疾患的要穴。《百症赋》上说“建里(任脉穴位,肚脐上三寸),内关,扫尽胸中之苦闷。”据我的经验,此穴镇静安神的效果不错,可用于心慌失眠;还有止呕的作用,可用于晕车,对于慢性胃肠炎也有显著疗效,但需与脾经的公孙穴合用,效果才好。内关穴还能治疗膝关节痛,但需与“跪膝法”同时合用,疗效始佳。

内关* Nèiguān(PC6)络穴,八脉交会穴(通阴维脉)

【定位】腕掌侧远端横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间

【解剖】皮肤→皮下组织→桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间→指浅屈肌→指深屈肌→旋前

方肌。浅层分布着前臂内侧皮神经,前臂外侧皮神经的分支和前臂正中静脉。深层在指浅屈

肌、拇长屈肌和指深屈肌三者之间有正中神经及伴行的动、静脉。在前臂骨间膜的前方有骨

间前动、静脉和骨间前神经。

【主治】(1)心悸,心痛,胸闷。

(2)胃痛,呕吐,呃逆。

(3)癫狂痫。

(4)肘臂挛痛。

【操作】直刺0.5~1寸。

【古文献摘录】

《甲乙经》:“心澹澹而善惊恐,心悲,内关主之。”“实则心暴痛,虚则心烦,心惕惕不

能动,失智,内关主之。”

《针灸大成》:“主手中风热,失志,心痛,目赤,支满肘挛。实则心暴痛泻之,虚则头

强补之。”